L’aversion à la perte et la théorie des perspectives

L’aversion à la perte est un phénomène psychologique qui désigne la tendance des individus à préférer fortement éviter les pertes plutôt que d’acquérir des gains de valeur égale ou même supérieure. En d’autres termes, les individus ont tendance à ressentir plus intensément la douleur des pertes que le plaisir de gains équivalents. Ce biais peut avoir un impact significatif sur la prise de décision, en particulier dans le domaine de l’économie et de la finance.

L’aversion à la perte a été identifiée pour la première fois par Tversky et Kahneman dans leur article : « Prospect theory : An Analysis of decision under risk », publié en 1979.

Cette théorie vise à expliquer comment les gens prennent des décisions impliquant le risque et l’incertitude, en s’écartant souvent des prédictions de la théorie économique traditionnelle, qui suppose que les individus sont entièrement rationnels et cherchent toujours à maximiser leur utilité attendue.

Au contraire, la théorie des perspectives repose sur l’hypothèse que nos décisions sont influencées par les émotions, le contexte, les biais cognitifs et les normes sociales.

Plus précisément, la théorie des perspectives introduit le concept de fonctions de valeur et de poids de décision pour modéliser la manière dont les gens perçoivent et évaluent les résultats potentiels dans des situations incertaines.

La théorie s’articule autour de quatre composantes principales

- Fonction de valeur : La fonction de valeur décrit la manière dont les individus perçoivent les gains et les pertes par rapport à un point de référence. Elle suggère que les gens évaluent les résultats en termes de changements par rapport à un point de référence (souvent le statu quo) plutôt qu’en termes absolus.

- Les gains : Les gens sont peu enclins à prendre des risques lorsqu’ils considèrent les gains. À mesure que la valeur des gains augmente, la satisfaction ou l’utilité perçue de ces gains diminue à un rythme décroissant. En d’autres termes, l’impact psychologique d’un gain de 100 $ est inférieur à l’impact d’un gain supplémentaire de 100 $ alors que l’on dispose déjà de 200 $.

- Les pertes : Les gens ont de l’aversion pour les pertes. La douleur ou la désutilité ressentie à la suite d’une perte augmente d’autant plus vite que la perte est importante. L’impact émotionnel de la perte de 100 dollars est plus important que l’impact de la perte de 100 dollars supplémentaires alors que l’on a déjà perdu 200 dollars.

- Pondération des décisions : La théorie des perspectives introduit également le concept de poids de décision, qui représente la manière dont les individus perçoivent les probabilités. Les gens ont tendance à surpondérer les petites probabilités et à sous-pondérer les grandes probabilités, en particulier lorsqu’il s’agit de pertes. Cela contribue au phénomène de distorsion des probabilités.

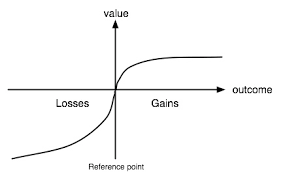

Représentation graphique de l’aversion aux pertes

Le graphique représente la fonction de valeur de la théorie des perspectives, où nous pouvons comprendre visuellement la notion d’aversion aux pertes.

L’axe vertical représente la valeur/utilité subjective qu’un agent économique perçoit en fonction des différents résultats. L’axe horizontal représente les résultats et indique s’il s’agit de gains ou de pertes. La fonction d’utilité représentée sur le graphique est généralement concave pour les gains et convexe pour les pertes, ce qui correspond à la définition de l’aversion aux pertes.

En d’autres termes, l’agent économique est plus sensible aux pertes qu’aux gains. Une autre propriété reconnaissable sur le graphique est que lorsque les gains augmentent, la valeur subjective des gains n’augmente pas proportionnellement. Ainsi, plus le gain est important, plus l’augmentation de la valeur subjective est faible. L’inverse est vrai pour les pertes : la valeur subjective des pertes diminue plus rapidement que le résultat réel.

Comportements induits par la théorie des perspectives

Au-delà de l’aversion pour les pertes, la théorie des perspectives peut prédire d’autres tendances comportementales qui s’écartent du comportement économique rationnel traditionnel :

- L’aversion au risque pour les gains, la recherche du risque pour les pertes : Les individus sont généralement averses au risque lorsqu’ils sont confrontés à des gains potentiels, mais peuvent rechercher le risque lorsqu’ils sont confrontés à des pertes potentielles. Cela contribue à des comportements tels que la vente prématurée d’actions gagnantes et la conservation trop longue d’actions perdantes.

- Sensibilité décroissante : La sensibilité des gens aux changements de résultats diminue à mesure que l’ampleur de ces résultats augmente.

- Effets de cadrage : La manière dont une décision est présentée peut influencer de manière significative les choix des individus.

Les gens prennent souvent des décisions différentes en fonction de la manière dont un problème est présenté, même si les options sous-jacentes sont identiques.